Un hombre de 200 años, un cielo conectado y una expedición en jaque (#8)

Hoy, en La ventana digital: un hombre bicentenario, reflexiones sobre la IA, el misterio del tiempo, un cielo conectado, lenguas olvidadas, ruta por la URSS, ajedrez en la Antártida y crímenes reales.

👋🏼 ¡Hola, soy Enrique!

Bienvenidos a la octava entrega de La ventana digital.

☕️ Notas al vuelo

🎓 Un hombre bicentenario, una reflexión sobre inteligencia artificial y un sueño de libertad

✅ Un día natural, un segundo artificial y el misterio del tiempo

👨🏻💻 Un cielo conectado, un guiño literario y un podcast muy didáctico sobre Starlink

🔡 Una lengua olvidada, un siglo de idiomas y el último hablante del taushiro

🌍 Un caminante rojo, un diario de viaje y una ruta por la antigua Unión Soviética

📚 Una lectura exigente, una biblioteca personal y un regalo inesperado

♟️ Una expedición en jaque, una partida en la Antártida y una tertulia de sapiens

🍿 Un crimen real, una crónica negra y unos oyentes criminópatas

☕️ Notas al vuelo

Este boletín, La ventana digital, es una selección de lo que he leído y me parece interesante destacar. También reúno en esta publicación lo que he escrito. Encontrarás, a modo de resumen, algunas de las anotaciones que ahora comparto en Notas al vuelo, una publicación que te invito a seguir si:

Quieres recibir contenidos más breves y con más frecuencia.

Quieres saber más sobre algunas historias que resumo aquí

Quieres recibir contenidos extra.

No puedes esperar al boletín.

Hecha la presentación y sin más preámbulos, toma tu café, té o copa de vino (según la hora y tus gustos) y empezamos.

🎓 Un hombre de 200 años, una reflexión sobre inteligencia artificial y un gemelo digital

Un hombre bicentenario

¿Cuáles serían las consecuencias de vivir durante dos siglos? A primera vista, puede parecer atractivo, y quizá pensemos que los inconvenientes son únicamente biológicos. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión médica, sino también filosófica, social y ética.

Si lo reflexionamos con calma, veremos que plantea numerosos desafíos y dilemas, muchos de ellos de carácter moral, a los que tendríamos que enfrentarnos. Además, cuando seamos biológicamente capaces de vivir 200 años, ¿quién sabe si ya estaremos conviviendo con robots? Y eso sí que lo cambiaría todo.

La IA y la robótica en el cine

Para reflexionar sobre inteligencia artificial y robótica, no hacen falta películas espectaculares, llenas de acción y muchos efectos especiales. A veces, solo necesitamos un buen argumento que invite a la reflexión pausada. Necesitamos una historia, sobre todo, sin distracciones, sin cuestiones superficiales que nos desvíen del objetivo. Y, si además la historia es emotiva y divertida, el éxito está casi garantizado.

El hombre bicentenario (Bicentennial Man) reúne todas estas características y es una película para todos los públicos, perfecta para introducir determinadas cuestiones éticas acerca de la inteligencia artificial (IA) y la robótica. Esta película es un recurso interesante para fomentar el pensamiento crítico sobre el papel de la tecnología en la sociedad.

Como mencionaba, me gusta esta película porque está libre de distracciones y trata el tema sin rodeos. Los diálogos están cargados de reflexión; cada cinco minutos surge una conversación que aborda una cuestión particular, normalmente sobre la ética del desarrollo y uso de la inteligencia artificial en sistemas robóticos. Son 2 horas y 12 minutos llenas de planteamientos interesantes.

Isaac Asimov, Robin Williams y Chris Columbus

La película, estrenada en 1999, imagina un futuro en 2005 en el que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para tener un robot en casa haciendo las tareas de limpieza y mantenimiento. Está basada en la novela homónima de Isaac Asimov y está protagonizada por Robin Williams, Sam Neill y Embeth Davidtz. Comparto el tráiler.

Aunque la idea de vivir 200 años puede parecer un sueño (o una pesadilla), lo cierto es que cada avance tecnológico nos acerca más a esos dilemas. Tal vez no podamos prever el futuro con exactitud, pero, como muestra la película, las preguntas fundamentales sobre nuestra identidad, libertad y moral seguirán siendo tan relevantes como siempre.

Una visita inmersiva

Con más de cuatro siglos de historia, la Basílica de San Pedro, situada en el corazón del Vaticano, es una obra maestra del arte renacentista y barroco. Figuras como Miguel Ángel y Bernini dejaron su huella en un proyecto arquitectónico que tardó más de cien años en completarse y que sigue siendo una referencia universal de la espiritualidad y el arte.

Un gemelo digital de la basílica de San Pedro

A través de la combinación de fotogrametría avanzada, inteligencia artificial y tecnología de preservación digital, se ha creado un asombroso gemelo digital de la Basílica de San Pedro. Miles de imágenes han sido procesadas para ofrecer una experiencia inmersiva que permite recorrer este monumento emblemático desde cualquier rincón del planeta, con un nivel de detalle sin precedentes.

Un gemelo digital es una réplica virtual detallada de un objeto, lugar o sistema real. Utiliza datos reales, inteligencia artificial y modelos 3D para simular su comportamiento y evolución.

Hoy, gracias a la colaboración entre el Vaticano, la empresa francesa Iconem y Microsoft, La Basilica di San Pietro se reinventa digitalmente: una ventana interactiva y accesible al público mundial que combina historia, arte y tecnología en una experiencia única.

La tumba de San Pedro

Manuel Bravo comparte algunas de estas espectaculares imágenes virtuales para explicar la tumba del apóstol San Pedro, bajo las capas de la historia en la Ciudad del Vaticano. Nos invita a explorar su fascinante historia y la innovadora tecnología de inteligencia artificial que está haciendo su legado más accesible que nunca

El canal de Manuel Bravo es una invitación a explorar la historia del arte, la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva apasionada y accesible.

✅ Un día natural, un segundo artificial y el misterio del tiempo

La Tierra gira sobre sí misma, completando una vuelta cada 24 horas. Este movimiento ha marcado el ritmo de nuestras vidas desde tiempos ancestrales: la salida del sol señala el inicio de la actividad, el atardecer anuncia el descanso.

Hemos construido nuestros días a partir de este ciclo natural, dividiendo el tiempo en partes cada vez más pequeñas hasta llegar al segundo, esa unidad mínima que parece casi intangible. No es fácil calcular mentalmente un segundo. Contar hasta diez intentando mantener un ritmo constante parece un poco más sencillo. Sin embargo, difícilmente seríamos exactos. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, pero ¿cuánto dura exactamente un segundo? ¿Y por qué dura lo que dura?

¿Cuánto dura un segundo?

La respuesta a esta pregunta podría parecer evidente, pero no lo es. Podríamos pensar que un segundo dura… un segundo. Sin embargo, para poder definirlo con precisión, necesitamos relacionarlo con otra medida.

Durante siglos, la duración de un segundo estuvo basada en el movimiento terrestre: si un día tenía 24 horas, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos, entonces un segundo era 1/86.400 del tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje (los 86.400 salen de multiplicar 24 x 60 x 60). Esta definición, aunque lógica y basada en la observación astronómica, tenía un problema: la Tierra no gira de forma perfectamente constante. El ser humano, siempre en busca de exactitud, decidió abandonar la referencia natural y crear una definición artificial del segundo. Y no fue hace mucho tiempo. De nuevo, el tiempo.

Una redefinición del segundo

En 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) estableció una nueva definición:

Un segundo es el tiempo que tarda un átomo de cesio-133 en emitir 9 192 631 770 oscilaciones durante una transición entre dos niveles de energía.

En la web de la CGPM está publicado el documento Resolution 1 of the 13th CGPM (1967) con los detalles del cambio. Se puede leer (en francés) en el punto 9, entre las páginas 14 y 15.

Esta redefinición no depende de la Tierra, ni del Sol, ni de ningún fenómeno astronómico, sino de un comportamiento atómico constante y replicable en cualquier laboratorio del mundo. El segundo, desde entonces, es una construcción artificial basada en la física cuántica. Menos romántico, es cierto, pero más exacto.

En ese momento de la historia, dejamos de medir el tiempo mirando al cielo para hacerlo observando el interior de la materia. Lo que antes se basaba en lo que todos podíamos observar y compartir —el día, la noche, las estaciones— ahora depende de la precisión de relojes atómicos y la constancia de procesos que no podemos percibir a simple vista. La unidad más fundamental del tiempo ha dejado de depender del movimiento del planeta en el que vivimos.

La verdadera cuestión no es cómo medimos el tiempo, sino cómo lo vivimos.

Sin embargo, seguimos viviendo dentro de ciclos naturales. Nuestro cuerpo responde a la luz del sol, a las estaciones, al cansancio del día. El planeta nos recuerda que la eficiencia no está en exprimir cada segundo, sino en respetar los ritmos. La pregunta no es solo cómo medimos el tiempo, sino cómo lo vivimos. Y la respuesta no la puede dar ningún reloj atómico. Tal vez, aunque el segundo sea ahora artificial, el tiempo que realmente vivimos sigue siendo profundamente real. O quizá el tiempo no existe.

El tiempo no existe

El físico Carlo Rovelli, en esta charla (2012), explica que el tiempo no es una entidad universal ni absoluta, sino una percepción relativa que varía según la posición y la velocidad de los objetos.

Rovelli señala que esta comprensión ya fue anticipada por Einstein hace un siglo. Al combinar la relatividad con la mecánica cuántica, surge una ecuación sorprendente: no incluye el tiempo como variable. Esto sugiere que, a escalas extremas, el tiempo desaparece como concepto fundamental. Esta idea, sin duda, es fascinante.

El misterio del tiempo

El concepto de tiempo puede resultar más o menos misterioso dependiendo del nivel de conocimiento en física que tengamos, como ocurre con cualquier otro aspecto de la ciencia.

En este video, el físico teórico Brian Greene se enfrenta al desafío de explicar la naturaleza del tiempo a cinco personas de diferentes edades y niveles de conocimiento: un niño, un adolescente, un estudiante universitario, un estudiante de posgrado y un experto.

Fotografías | Reloj | Reloj avión

👨🏻💻 Un cielo conectado, un guiño literario y un podcast muy didáctico sobre Starlink

Cuando imaginamos el planeta Tierra, solemos visualizarlo como una canica azul perfecta: limpia, despejada y sin imperfecciones. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Una representación más precisa y menos romántica incluiría miles de satélites orbitando a varios kilómetros de la superficie y una vasta red de cables submarinos ocultos bajo los océanos. Satélites y cables nos conectan. No los vemos, pero están ahí.

Starlink es la primera y más grande constelación satelital del mundo que usa una órbita terrestre baja (LEO, del inglés Low Earth Orbit) para ofrecer Internet de banda ancha a más de 4 millones de usuarios. A fecha de hoy, la constelación cuenta con 7135 satélites en órbita, de los cuales 7105 están operativos. La empresa tiene planes de ampliar la constelación a aproximadamente 12000 satélites, con solicitudes para desplegar hasta 30000 adicionales en el futuro

El pasado 6 de abril, SpaceX lanzó desde Cabo Cañaveral 28 nuevos satélites de segunda generación con un cohete Falcon 9. Lo pudimos ver en directo. El propulsor reutilizable, en su 19.º vuelo, aterrizó en la plataforma JRTI (Just Read the Instructions) en el Atlántico, unos ocho minutos después del lanzamiento.

El nombre de la plataforma es un guiño literario: proviene de una novela de ciencia ficción del autor británico Iain M. Banks. Al parecer, el fundador de SpaceX, Elon Musk, es fan de la saga de novelas y nombró a dos de las plataformas autónomas de aterrizaje Just Read The Instructions y Of Course I Still Love You, en honor a naves de la novela The Player of Games de Banks.

En este vídeo hay casi una hora de comentarios e información interesante sobre la misión antes del lanzamiento, pero los más impacientes podéis ver el despegue a partir del minuto 59 del vídeo.

Para conocer más sobre Starlink sin profundizar en muchos tecnicismos, recomiendo escuchar el episodio 137 del podcast La Torre del Faro: Starlink, el internet global que impulsa la carrera espacial. Alfonso Goizueta y Nico Oriol explican de forma muy didáctica qué es Starlink, cómo funciona y por qué es tan importante para SpaceX.

Vivimos conectados por tecnologías que a veces no vemos, pero que transforman nuestro día a día de forma silenciosa. Desde cables que cruzan océanos hasta enjambres de satélites orbitando sobre nuestras cabezas, el mundo digital se sostiene en una infraestructura tan fascinante como invisible.

🔡 Una lengua olvidada, un siglo de idiomas y el último hablante del taushiro

La Tierra (español), Earth (inglés), La Terre (francés), Die Erde (alemán), La Terra (italiano), A Terra (portugués), Земля (ruso), 地球 (chino simplificado), 地球 (japonés), 지구 (coreano), الأرض (árabe), पृथ्वी (hindi), Γη (griego), Terra (latín), Dünya (turco), De Aarde (holandés), Jorden (sueco), Ziemia (polaco), כדור הארץ (hebreo), Jorden (noruego). Aunque todos compartimos el mismo planeta, las lenguas que usamos para nombrarlo son tan diversas como las culturas que habitan la Tierra.

Según la UNESCO, existen aproximadamente 8.324 lenguas documentadas en todo el mundo, de las cuales alrededor de 7.000 están actualmente en uso. De estas, se estima que cerca del 40% están en peligro de desaparecer, lo que equivale a unas 3.000 lenguas amenazadas. Para explorar más sobre las lenguas amenazadas y su distribución geográfica, puedes consultar el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO.

La UNESCO clasifica las lenguas en peligro en cinco niveles de riesgo: vulnerables, en peligro, seriamente en peligro, en situación crítica y en extinción. El actual ritmo de desaparición lingüística responde a múltiples factores, como la globalización, la migración y las políticas educativas. Con cada lengua que se pierde, también se desvanece también un valioso legado de saberes ancestrales, tradiciones culturales y formas únicas de comprender el mundo. Esta debería ser la razón principal para proteger y preservar una lengua, más allá de cualquier interés político.

El último hablante

Muchas lenguas evolucionan, pero otras, simplemente se pierden. En América Latina, lenguas como el taushiro en Perú y el kaixana en Brasil están al borde de la extinción, con solo un hablante nativo cada una.

El reportaje El último hablante de una lengua ancestral de la Amazonía, publicado por The New York Times, relata la historia de Amadeo García García, el último hablante nativo del taushiro, una lengua ancestral de la Amazonía peruana.

El taushiro es una lengua aislada, sin parentesco conocido con otras lenguas, y en 1975 se registraron siete hablantes. En 2017, Amadeo era el único hablante conocido.

No hay necesidad de una lengua cuando estás solo.

La historia de Amadeo destaca la importancia de documentar y revitalizar las lenguas indígenas para preservar la diversidad cultural y lingüística. Su caso es una llamada de atención sobre la necesidad urgente de acciones para evitar la desaparición de otras lenguas ancestrales.

En esta gráfica animada de Global Stats podemos observar las lenguas dominantes en el mundo en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI.

🌍 Un caminante rojo, un diario de viaje y una ruta por la antigua Unión Soviética

Cuando tengo algo de tiempo, me gusta ver algunos canales en YouTube sobre historia, viajes, ajedrez o ciencia. En cuanto a la temática de viajes, me interesan aquellos canales que muestran otro punto de vista. Los documentales de viajes de conocidas productoras están bien, pero tienen un formato encorsetado, a veces un poco artificial.

Prefiero los diarios de viaje mucho más personales, de esos en los que el viajero, cámara en mano, recorre los lugares ofreciendo una mirada distinta, que muestran los detalles que nunca aparecen en las grandes producciones y que son capaces de transmitir su propia vivencia para hacerla también nuestra.

De algún modo, podría decir que he terminado una serie que recomendaría: la serie de vídeos del canal Caminante rojo en YouTube. Uno de los motivos por los que me atrae el canal es que los países que visita no son los típicos que aparecen en programas clásicos de viajes.

Los viajes están organizados en listas de varios vídeos y podemos «visitar» varios destinos: Corea del Norte, Abjasia, Rusia, Tayikistán, Argelia, Armenia, Chipre, el Cáucaso ruso, la antigua Unión Soviética, Ártico ruso, Dubái y Arabia Saudí, Ruta de la Seda (Uzbekistán y Turkmenistán), etc. De todos ellos, recomendaría el viaje a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética (15 vídeos) y los vídeos de Corea del Norte.

Víctor Fernández es la persona detrás de Caminante Rojo. Su canal en YouTube, a fecha de hoy, cuenta con más de 200 vídeos y más de 200 000 suscriptores

Caminante Rojo nos recuerda, en cada aventura, lo poco que realmente se necesita para viajar. Nos hace replantearnos algunas de las comodidades con las que solemos viajar y nos da más de una lección sobre independencia, curiosidad y valentía.

📚 Una lectura exigente, una biblioteca personal y un regalo inesperado

Una lectura exigente

En un mundo acelerado, donde prima la inmediatez y la lectura parece a menudo una carga más que un placer, Alejandro Dolina reivindica el valor del esfuerzo intelectual.

Lo que verdaderamente nos transforma no es el conocimiento que el libro contiene, sino el esfuerzo por comprenderlo.

Alejandro Dolina es un escritor, músico, presentador de radio y televisión, y actor argentino, nacido en 1944 en Morse, Provincia de Buenos Aires. Es conocido por su programa de radio La venganza será terrible, que se emite desde 1993 y combina humor, filosofía, música y literatura.

Esta charla proviene precisamente de este programa, donde Dolina reflexiona de forma apasionada, pero con humor, sobre el valor de la lectura y el esfuerzo que implica. Fue emitido el 3 de agosto de 1994 por Radio Continental.

La charla critica la idea moderna de querer «haber leído» en lugar de leer de verdad, y pone en evidencia la impaciencia de muchos lectores contemporáneos: los de 1994, aunque bien podrían ser los de 2025.

Dolina ironiza sobre la posibilidad de tomar pastillas que transmitan al instante el contenido de los libros, como una forma de evitar el esfuerzo. Sin embargo, defiende que lo que realmente nos transforma no es el conocimiento contenido en el libro, sino el esfuerzo por comprenderlo. Compara esta experiencia con aprender a tocar un instrumento: más valioso que escuchar a un virtuoso es vivir el proceso de aprendizaje.

Una biblioteca personal

Hace unos días celebramos el Día Internacional del Libro. No nos engañemos: es la excusa perfecta para comprar un nuevo libro, aunque tengamos en casa un buen número de lecturas pendientes. También es una buena oportunidad para poner en orden nuestra biblioteca personal y hacer algunas recomendaciones. Compartí una selección de 25 libros. A continuación, tenéis una pequeña representación:

Hombres buenos de Arturo Pérez-Reverte

Una pequeña historia de la filosofía de Nigel Warburton

Céntrate (Deep Work): Las cuatro reglas para el éxito en la era de la distracción de Cal Newport (Autor

Alan Turing. El pionero de la era de la información de Brian Jack Copeland

Babel. La vuelta al mundo en 20 idiomas de Gaston Dorren

Atlas de las fronteras: Muros, conflictos, migraciones de Bruno Tertrais y Delphine Papin.

Mi maravillosa librería de Petra Hartlieb

Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas de Leontxo García Olasagasti

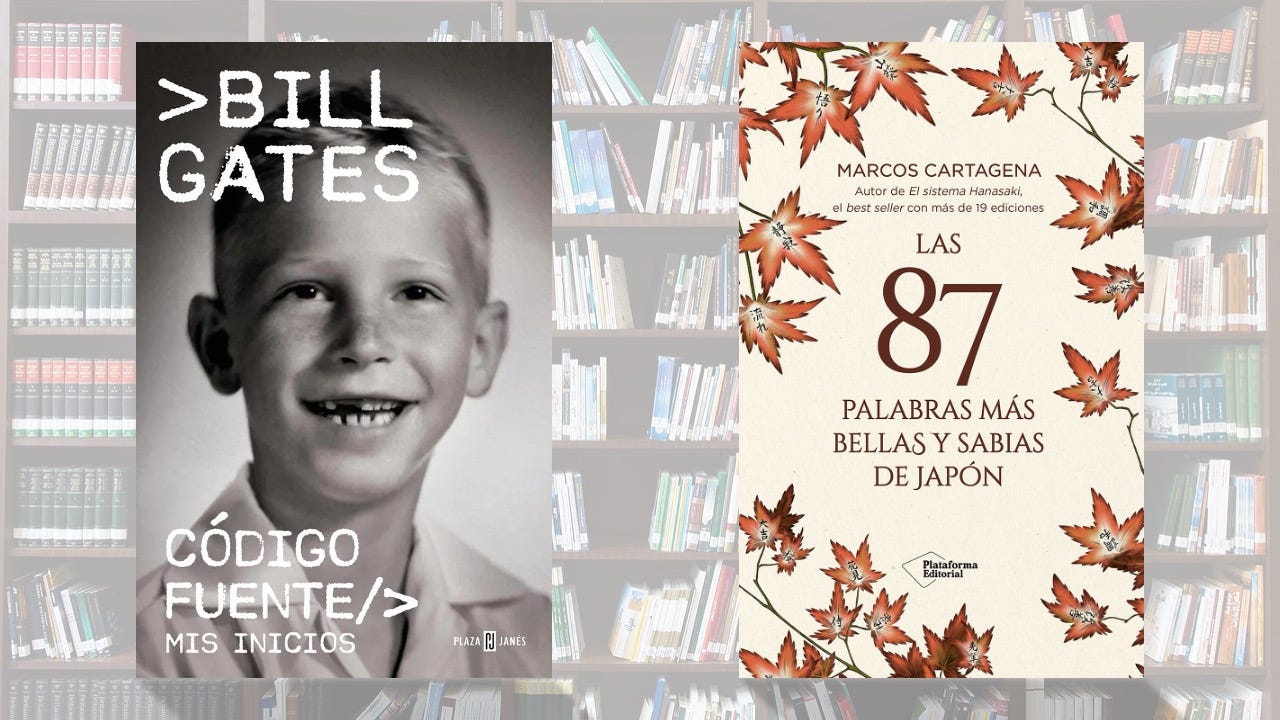

Un viaje lector

Y, también con motivo del Día Mundial del Libro, compartí un par de libros que me regalaron: Código fuente: Mis inicios de Bill Gates y Las 87 palabras más bellas y sabias de Japón de Marcos Cartagena. Tenía ganas de biografías y de Japón, así que ya tengo plan de lectura.

Un regalo inesperado

Participé en un sorteo en mi librería de cabecera. El azar quiso que me llevara esta colección de libros de la editorial Planeta.

♟️ Una expedición en jaque, una partida en la Antártida y una tertulia de sapiens

Una expedición en jaque

Hay juegos que viajan con nosotros, incluso cuando todo parece perdido. El ajedrez ha acompañado en más de una ocasión a quienes se enfrentaron al miedo, al frío o a la espera. En el hielo de la Antártida, a bordo del Endurance, también se jugó una partida a comienzos del siglo XX, como muestran varias de las fotografías de Frank Hurley tomadas durante la Expedición Imperial Transantártica.

Durante la célebre expedición Endurance (1914-1917), Ernest Shackleton y su tripulación recurrieron el ajedrez como una forma de sobrellevar la espera. Su objetivo era atravesar la Antártida a pie, pero el barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell, obligándolos a sobrevivir durante meses en condiciones extremas, sin saber si lograrían salir con vida.

Shackleton sabía que mantener alta la moral era esencial para la supervivencia. Además de fomentar actividades como la lectura, el canto o los relatos compartidos, el ajedrez fue una de las formas en que los hombres se mantuvieron mentalmente activos.

Este juego ofrecía un respiro frente a las duras condiciones físicas y al desgaste emocional. La concentración y estrategia que requería probablemente les permitía evadirse, al menos por un momento, de la difícil situación que vivían.

El ajedrez fue un refugio frente a las dificultades y la incertidumbre.

BBC News publicó en 2015 un artículo con imágenes impactantes de la lucha de Shackleton.

Hoy, más de un siglo después, aquellas partidas de ajedrez a bordo del Endurance nos recuerdan que, incluso en las situaciones más extremas, hay espacio para la reflexión, la calma y el juego. El ajedrez fue un refugio frente a las dificultades y la incertidumbre.

Se ha escrito mucho sobre la odisea de Shackleton y su equipo.

El viaje de Shackleton narra la verdadera historia de cómo Shackleton y sus hombres lograron sobrevivir a esta épica aventura, en un canto a su gran valor y resistencia.

Otros autores también han escrito sobre la aventura. Además, se han producido varios documentales. Os cuento más en Notas al vuelo.

Una tertulia de sapiens

Y para terminar esta sección de ajedrez, os recomiendo esta charla del podcast Lo que tu digas con Alex Fidalgo.

🍿 Un crimen real, una crónica negra y unos oyentes criminópatas

No sé si el True Crime está de moda, pero son muchos los podcasts que he descubierto recientemente que pertenecen a este género. Los programas aparecen recomendados en las aplicaciones que utilizo para escuchar podcasts.

Crimen real o crónica negra

Creo que true crime se traduce al español como crimen real cuando se habla del género narrativo o audiovisual que relata casos reales de delitos. Yo prefiero el término crónica negra, que hace referencia a la cobertura periodística de sucesos criminales, a menudo con un enfoque más informativo y detallado.

Asociamos crimen con asesinato y es cierto que la gran mayoría de estos podcasts y programas de radio narran sucesos relacionados con este tipo de delito. Un asesinato constituye un crimen, pero un crimen no tiene por qué ser un asesinato; podría ser un robo, una estafa o un secuestro.

Un territorio negro

En el género de crónica negra encajaría el programa Territorio negro. La sección, que lleva al menos 18 temporadas en antena, está conducida por los periodistas Luis Rendueles y Manu Marlasca. Juntos publicaron en 2021 el libro Territorio negro: Crímenes reales del siglo XXI.

Marlasca, jefe de investigación en La Sexta Noticias desde 2012 hasta 2023, quizá es más conocido por presentar durante dos temporadas Expediente Marlasca: Historias de malos, un espacio dedicado a desentrañar casos reales con una mirada precisa y documentada.

Hola, criminópatas

Así saluda Clara Tiscar cada semana a los oyentes de su podcast Criminopatía. En un tono más narrativo, el podcast producido por Podium Podcast lanza cada jueves un nuevo episodio para quienes quieren adentrarse en la mente del crimen.

El podcast encaja más en el primer tipo de programa, aquel con un estilo más narrativo y que relata casos reales de delitos. Criminopatía relata crímenes reales: asesinatos y desapariciones que, en muchos casos, apuntan a una muerte violenta. Hace unos días, Criminopatía publicó el episodio número 135, pero cuenta con otros 70 episodios en su Club de fans, de acceso exclusivo.

¿Por qué atrapa el True Crime?

El True Crime no es simplemente contar un crimen. Se trata de explorar hechos reales con una mirada entre el periodismo de investigación y la narración casi literaria.

A menudo se incluye el análisis psicológico de los implicados, los posibles fallos del sistema policial o judicial, e incluso el retrato social del entorno donde ocurrieron los hechos. Y ahí está su fuerza.

Hay algo en estos relatos que nos conecta con lo más humano y lo más oscuro a la vez.

¿Por qué nos atrae tanto? Puede que por una mezcla de atracción por lo escabroso, es cierto, pero también responde al deseo de entender la maldad y por mera curiosidad intelectual. Hay algo en estos relatos que nos conecta con lo más humano y lo más oscuro a la vez. Y quizá por eso seguimos escuchando.

Fotografía | Crime Scene

🙏🏼 Gracias

Muchas gracias por llegar hasta aquí. Probablemente, has necesitado más de un café. Te agradezco el esfuerzo. Vuelvo pronto con nuevas historias en La ventana digital. Mientras, puedes leer algunas notas al vuelo.

Por último, te animo a compartir esta publicación con aquellas personas a quienes creas que pueda interesarles.

¡Hasta la próxima entrega!